6/30は水無月の日

- UPDATE:

- 2025.06.30

- #和菓子のこころ

- #新着情報

6月限定の和菓子「水無月」

三角に切った白い葛餅に、小豆を散りばめたお菓子「水無月」。水無月は食べて美味しいだけでなく、歴史と物語のあるお菓子です。

NHK出版「美の壺」和菓子編より、一部抜粋します。

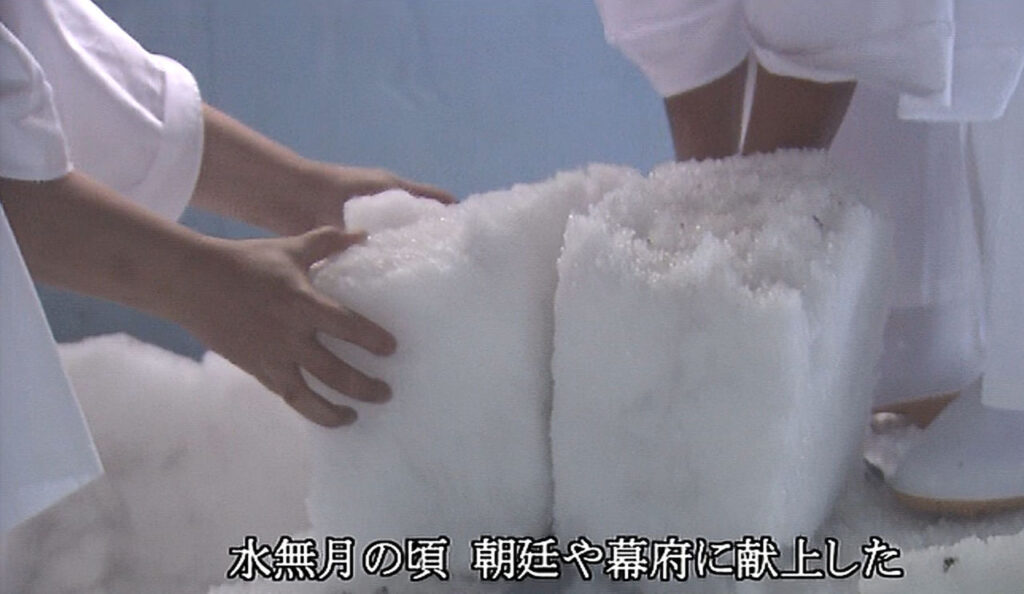

冷蔵庫のない時代、冬に集めた雪や氷は、山中や地下に設けた氷室に保存されていた。旧暦6月1日は一年で最も暑い時期。氷室から雪や氷を切り出して宮中に運び、臣下に配ったという記録が残る。三角の白いういろうは、真夏に氷など口にできなかった庶民が、氷のかけらに見立てたものだというのだ。(P.42)

「美の壺」和菓子編のDVDでは、この氷室の神事を撮影した映像があります。私はエピソードは知っていましたが、見たのは初めてです。この映像を見ただけでも、DVDを買って良かったと思ったお宝映像です。

「夏の氷は庶民にとっての憧れ」

それが水無月の由来の一つだと、ずっと信じていましたが、念のため「事典 和菓子の世界」(中山圭子・著)で確認をしてみました。

すると驚いたことに、水無月が今のような三角形になったのは、昭和になってからとの記述がありました。私はてっきり江戸の昔に、氷室の氷に憧れた菓子職人が氷を模して作ったものとばかり思っていました。

※詳しくは、浅田ひろみ「水無月考」(虎屋文庫機関紙『和菓子』九号)をご参照ください

三条若狭屋・藤本如泉さんの著書「日本の菓子」に、京都の菓子屋の知恵で創られたと書かれているそうです。京都では6/30に水無月を食べることが、大切な食文化として定着しているようですが、それは多くの菓子職人の知恵と努力の結実だったようです。

「菓子が季節を連れてくる」という和菓子の世界観を見事に表現した「水無月」。

大切な方とともに召し上がることで、半年間の無事を感謝し、残り半年の無病息災を祈る気持ちが込められています。

2010年の上毛新聞様にて、娘とともに水無月を紹介させていただきました。当時保育園に通っていた二人も大学生と高校生になりました。懐かしいです。

(2010年初稿 2025年加筆再掲)